Fragmentos da história de uma vida

Waldete Tristão

Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e graduada em Letras e Pedagogia. Ex-bolsista do Programa de Bolsas para Iniciação Científica/ Conselho Nacional de Pesquisas – PIBIC/CNPq na graduação em pedagogia e ex-bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford – International Fellowships Program, no mestrado. Suas principais atividades profissionais relacionam-se à docência na educação infantil e em cursos de formação contínua e continuada para professores e gestores da educação básica (direção e coordenação pedagógica) e, com enfoque nas relações raciais. * Nascida na cidade de São Paulo sou a primeira filha, de um casal formado por um migrante nordestino da cidade de Salvador, na Bahia e de uma também migrante da cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Ambos foram crianças e jovens em seus Estados de origem entre as décadas de 1930 e 1940.

Minha mãe conta que, devido a inúmeras dificuldades e fatalidades na sua infância, passou menos de um ano na escola, enquanto meu pai diz ter estudado apenas até a 4a série com professor particular que mantinha classes em sua própria casa, pois, como ele mesmo diz, “naquele tempo, escola pública não era para todo mundo: era para filho de político, de rico…”.

Minha mãe conta que, devido a inúmeras dificuldades e fatalidades na sua infância, passou menos de um ano na escola, enquanto meu pai diz ter estudado apenas até a 4a série com professor particular que mantinha classes em sua própria casa, pois, como ele mesmo diz, “naquele tempo, escola pública não era para todo mundo: era para filho de político, de rico…”.

Quando nasci, meu pai já estava aposentado por invalidez, em razão de um acidente sofrido no forno da padaria onde trabalhava, fato que comprometeu significativamente sua visão. Com isto, o jovem casal estabelecera então um pacto: meu pai se encarregaria, como pudesse, do acompanhamento escolar — meu e da minha única irmã —, atividade pela qual ele se responsabilizou até quase o término da nossa 6a série na década de 1970. Além dessa atividade, ele ficou responsável por algumas tarefas domésticas.

Com a escola, ele era extremamente cuidadoso, chegando a nos proteger de forma excessiva. Quando iniciei o então curso primário, um de seus primeiros atos foi avisar a diretora da escola de minha “canhotice”, como ele dizia, deixando claro seu desejo de que eu fosse respeitada por utilizar a mão esquerda na realização das atividades escritas.

Com a escola, ele era extremamente cuidadoso, chegando a nos proteger de forma excessiva. Quando iniciei o então curso primário, um de seus primeiros atos foi avisar a diretora da escola de minha “canhotice”, como ele dizia, deixando claro seu desejo de que eu fosse respeitada por utilizar a mão esquerda na realização das atividades escritas.

Minha mãe, que já trabalhava fora, assumiu os encargos e responsabilidades do sustento da família, como empregada doméstica.

Essa dinâmica familiar, forçada pela situação do meu pai, acabou por me apresentar um modelo de mulher que trabalhava fora, dividia as tarefas domésticas e a criação das filhas com o companheiro; mais do que isso, tinha independência econômica em relação a ele.

Minhas interrogações apareciam e desapareciam. Percebia algo diferente no meu modelo familiar, inclusive, sempre ouvi minha mãe afirmar que mulher tinha de ser independente, ter o seu próprio dinheiro, trabalhar fora.

O tempo e a maturidade confirmaram que a minha experiência familiar não era melhor nem pior do que a das minhas colegas de infância e adolescência. Simplesmente era diferente. No entanto, em razão das contingências sociais e dos compromissos financeiros, minha mãe seguia no mercado de trabalho, nunca deixando de acalentar o sonho de ver suas filhas “estudadas”, no dizer dela.

Lembro-me de que, em meio às suas inúmeras tarefas, minha mãe ainda encontrava tempo para trançar todos os dias os nossos cabelos e, na hora de dormir, finalizar mais uma de suas “Histórias de Uai”referindo-se às inúmeras histórias orais, vividas ou não por ela e seus oito irmãos. Histórias que nos faziam rir, sonhar, pensar e muitas vezes faziam sentir um “tiquinho” de medo.

Histórias que nós nós adorávamos, nas quais, entre elas, minha mãe dizia uma ou outra trovinha:

Histórias que nós nós adorávamos, nas quais, entre elas, minha mãe dizia uma ou outra trovinha:

Vaca amarela sujou a panela Virou,

mexeu e quem falar comeu.

Acabou-se a história. Morreu a vitória.

Passa na canela de um pinto

Passa na canela de um pato

Quem quiser que conte quatro.

No auge dos meus 16 anos, ciente de que certa “moratória social”, ou o tempo social de ser apenas jovem, era privilégio de outros segmentos juvenis, dos quais eu não fazia parte, e sabedora de que, se adiasse minha formação profissional, caminharia na contramão de uma realidade posta, eu, então, influenciada por alguns professores, colegas de escola e familiares deles, optei pela formação no Magistério, na escola possível para mim: a escola pública e estadual.

Esse tipo de escola tornou-se acessível para pessoas com limitadas condições materiais de existência, como eu, pois eram fruto dos movimentos reivindicatórios populares que ganharam força na segunda metade do século XX, transformando-se em fator relevante na elaboração das políticas públicas que, embora de caráter populista, colaboraram para a expansão e democratização do ensino 5.

A minha opção profissional pelo Magistério, então, relacionava-se diretamente com a possibilidade de trabalho imediato que ela oferecia. Meus pais acreditavam que a escola modificaria nossas vidas. Assim, fizeram de tudo, para nos manter estudando, pelo menos, até o final do Curso de Magistério. E assim foi. A primeira atividade profissional minha foi a docência para crianças da educação infantil e ensino fundamental.

Eu já experimentara certa intimidade com a atividade docente, pois na minha “infância brincada” e na minha “infância vivida”, a relação ensino- aprendizagem estivera sempre presente no cotidiano das brincadeiras de escolinha. “Alfabetizei” inúmeras bonecas com brincos de alfinetes coloridos, tentando seguir o exemplo daqueles professores que me pareciam exemplares no seu compromisso de “ensinagem”.

Assim, há mais de 30 anos, desde os tempos em que também atuei tanto na Comunidade Eclesial de Base quanto na Obra Kolping do Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, com atuação no mundo do trabalho, que visava a promoção do

trabalhador e sua família e a construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna atuando como educadora de crianças na “escolinhado padre”, da minha comunidade, fui me construindo também profissional da infância trazendo, como podia, para o cotidiano, a presença, a existência da criança negra e o respeito a ela, que eu mesma não havia conhecido na minha experiência escolar.

Durante dezoito anos, permaneci na sala de aula como professora, sempre em escolas públicas municipais de Educação Infantil, atuando junto à criança de quatro a seis anos 8. Paralela a essa atividade, escrevia e refletia sobre a minha prática pedagógica, uma exigência profissional transformada num ritual prazeroso, desde quando iniciei minha trajetória profissional na Prefeitura de Embu das Artes, cidade pertencente à Grande São Paulo, onde eu também residia.

Durante dezoito anos, permaneci na sala de aula como professora, sempre em escolas públicas municipais de Educação Infantil, atuando junto à criança de quatro a seis anos 8. Paralela a essa atividade, escrevia e refletia sobre a minha prática pedagógica, uma exigência profissional transformada num ritual prazeroso, desde quando iniciei minha trajetória profissional na Prefeitura de Embu das Artes, cidade pertencente à Grande São Paulo, onde eu também residia.

Em 1986, concluí o Curso Superior em Letras e obtive o título de bacharel em Tradutor/Intérprete na então Faculdade Ibero-Americana. Desconfiei que minha opção estivesse equivocada, à medida que me via cada vez mais envolvida com a Escola Pública e ávida por uma formação que me permitisse compreender os meandros da Educação, da escola e da prática pedagógica dos professores.

Prestei novo vestibular, desta vez para o curso de Pedagogia, na PUC/SP. De 1988 à conclusão do curso em 1997, fui levada a várias desistências ou trancamento de matrícula, ambos devido aos impedimentos financeiros.

No último retorno, em 1995, encontrei o caminho da pesquisa: fui bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq, quando desenvolvi uma investigação sobre o brincar e a brinquedoteca e a formação do professor de Educação Infantil, o que me possibilitou terminar a segunda graduação.

Logo após concluir a graduação, em especial entre os anos de 1997 a 2000, realizei alguns trabalhos de formação de educadores da Rede Estadual a convite de meus professores, possibilitando, inclusive, outros convites para atividades semelhantes após esse período.

Construindo identidade e pertencimento racial

O ano era 1984. Estávamos num período marcado pelas denúncias sobre as condições de desigualdade impostas à população negra. Era urgente informar à sociedade que o preconceito, no Brasil, era de cor tanto quanto de classe. Era inadiável esclarecer à sociedade que a democracia racial era um mito. Era urgente denunciar o racismo presente na sociedade brasileira que tem “preconceito de ter preconceito”. E lá estava eu, tentando entender e em construção de minha identidade racial.

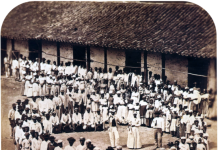

Sendo fruto de um casamento interracial e naquele tempo talvez pudesse ser considerada ou considerar-me mestiça ou “moreninha”, caso eu estivessse “encantada” pela ideologia do branqueamento, mesmo aparentando traços indisfarçáveis da minha descendência de negros e um sobrenome que sugere ter sido o meu bisavô materno, certamente, um africano escravizado, propriedade de uma família de origem celta, como era comum à época da escravidão, que alguns escravizados e libertos adotassem o sobrenome de origem religiosa ou da família de quem eram ou haviam sido propriedade. Imagino que esta tenha sido a origem do meu sobrenome, Tristão.

Na década de 1980 entrei em contato com as pesquisas acadêmicas que apontavam a cor do fracasso escolar e ela era negra!

Na década de 1980 entrei em contato com as pesquisas acadêmicas que apontavam a cor do fracasso escolar e ela era negra!

A sala de aula, então, tornou-se o local e a razão do meu olhar atencioso para a infância de todos os pequeninos, em especial, das crianças negras. Estive atenta aos livros infantis que escolhia para leitura, aos meus contatos com as crianças e para as tensas relações cotidianas entre as crianças brancas e negras, posicionando-me claramente sempre que julguei ser decisivo intervir.

Entrei em contato com os princípios da luta anti-racista e os executava em minha vida profissional. Desta forma, poderia ser considerada como uma “Negra em Movimento”, sempre levando a discussão das relações raciais para o interior da escola, chamando atenção dos colegas para a temática.

O Mestrado

Do ano de 2001 e até 2003, prestei serviços técnicos educacionais junto a uma das Coordenadorias de Educação – região Pirituba/Jaraguá/Perus – da Secretaria de Educação do Município de São Paulo.

Na ocasião, participei como representante do processo de transição dos denominados CEIs – Centros de Educação da Rede Direta, Indireta e Conveniada da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação. Penso que é aqui que nasce o desejo de realizar uma investigação científica.

Nesse período, realizava uma atividade que envolvia acompanhamento de todas as creches daquela região, o que tornou possível um maior envolvimento e refinamento do meu olhar. Cada dia mais, surpreendia-me encontrar significativo número de mulheres negras atuando naquele tipo de instituição, diferentemente do que eu estava acostumada a ver e conviver desde o meu ingresso em Escolas de Educação Infantil, quando de minha atuação, especialmente como professora de Educação Infantil.

A motivação para a pesquisa do mestrado estava intrínsecamente ligada à minha vivência profissional. O acompanhamento do processo de transição das creches me aproximava de uma percepção de que havia um significativo número de mulheres negras atuando profissionalmente naquelas instituições, junto às crianças, fato que me provocava inúmeras indagações.

E assim foi o mestrado, uma investigação que identificou contradições presentes na oportunidade de trabalho oferecida às mulheres negras e o fato de essas profissionais terem “escapado” do lugar que lhes seria destinado em nossa sociedade. Em outras palavras, deixaram de ocupar cargos e empregos menos favorecidos nos quais lhes são permitidos “apenas” trabalhos domésticos, braçais ou sexuais.

O doutorado

Diante do exposto, não é possível negar que a motivação para seguir nas investigações acadêmicas encontra ressonância na minha história de formação no magistério, nos anos de 1980, quando eu dava os primeiros passos na docência da educação infantil para, depois de duas décadas, atuando como professora em escolas públicas de educação infantil do município de São Paulo, aceitar o desafio de compor a equipe gestora dessa natureza de instituição educacional assumindo, assim, a função de coordenadora pedagógica, através de concurso público de provas e títulos.

Durante os anos de 2006 e 2013, atuei tanto em Centro de Educação Infantil (CEI) quanto em Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da rede municipal paulistana, tanto quanto diretora quanto como coordenadora pedagógica. Esta experiência me proporcionou um contato direto com a direção das unidades educacionais e, com isso, me permitiu constituir algumas inquietações sobre a atuação da gestão diante da emergência ou presença da temática das relações raciais no interior das unidades, enquanto demanda ou não de um coletivo de profissionais.

Embora o curso de Pedagogia, realizado nos anos de 1990, oferecesse a possibilidade concreta para alcançar outros postos de trabalho na carreira da educação pública paulistana onde eu atuava, nem ele e nem o curso de magistério estiveram voltados para formação de professores ou gestores para trabalhar no cotidiano das escolas com a questão da diversidade, em nenhuma perspectiva e, muito menos, para apresentar as contribuições dos povos africanos e afro-brasileiros e discutir as relações étnico-raciais.

No ano de 2005, conheci o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), uma organização não governamental comprometida com direitos humanos, gênero e raça, desde então, atuo como consultora em alguns projetos e membro da Equipe de Educação e Políticas Públicas/Grupo de Trabalho de Educação Infantil da referida instituição.

No ano de 2005, conheci o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), uma organização não governamental comprometida com direitos humanos, gênero e raça, desde então, atuo como consultora em alguns projetos e membro da Equipe de Educação e Políticas Públicas/Grupo de Trabalho de Educação Infantil da referida instituição.

Essa experiência contribuiu para que eu estivesse muito próxima das mais recentes discussõesque articulam diversidade étnico-racial, infância e a educação infantil, articulações essas que, até então, não eram enfrentadas nem pelo movimento negro, nem pelos movimentos sociais preocupados com a infância e com as crianças e, ainda, eram poucas as pesquisas acadêmicas que realizavam esse enfoque.

Minhas inquietações resultaram no delineamento do meu projeto de doutorado que definiu como objeto de estudo a compreensão do processo de inserção da diversidade étnico-racial, na proposta curricular de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da cidade de São Paulo, sob a lente das formações em contexto e das práticas desenvolvidas e o modo como a temática em questão se constituiu em uma cultura naquela instituição.

O (re)encontro com a ancestralidade

O (re)encontro com a ancestralidade

A primeira vez que eu fui num terreiro de candomblé foi no Ilê Obá Axé Ketu Omi Nlá, do babalorixá Rodney Willian. Naquela época eu acreditava que a minha aproximação era apenas por “curiosidade acadêmica”! Como formadora de professores sempre tratei da Mitologia dos Orixás como um conhecimento potente e que, por direito, deveria ser conhecido pelas criança, mas, eu mesma só os conhecia dos livros… Durante dez anos frequentei a casa do pai Rodney como amiga e cliente. Entretanto, quando um filho nos faz um pedido, julgando-o possível e razoável, por que não atendê-lo? E foi assim comigo: “mãe, vamos ‘fazer o santo’ junto?” Sábio que é, Pai Rodney nos disse: “vamos manter aqui dentro a hierarquia lá de fora. Primeiro a mãe e depois o filho!” E assim foi: eu fui iniciada como filha de Oxoguiã, Ekedji de Oxóssi, em setembro e meu filho Róbson foi iniciado como filho de Ogum e Ogan, em dezembro de 2014. Cheguei a acreditar um dia que eu tinha escolhido a religião dos meus ancestrais, mas hoje eu sei que foi meu pai Oxoguiã que escolheu a casa de Oxóssi e que o pai Ogum nos mostrou esse caminho. Hoje eu tenho certeza de que os Orixás sabiam que um dia eu precisaria do colo deles e estão, a qualquer tempo, de braços abertos para me acolher. Hoje eu tenho certeza de que é a Fé que me sustenta e dá Coragem para que eu siga a minha jornada reinventando o amor de mãe e filho, na Esperança do reencontro, por que os iniciados em seu mistério nunca morrem… E ainda tem mais!!!

Depois de um longo período de encantamento assistindo apresentações e ensaios do Ilu Oba de Min, cuja tradução livre é “mãos femininas que tocam para Xangô” entendi que eu estava diante de uma bateria formada apenas por mulheres, que me ofereceria a oportunidade de vivenciar mais alguns dos valores civilizatórios africanos, dos quais minha ancestralidade inspirava: a corporeidade, a musicalide e também axé.

Depois de um longo período de encantamento assistindo apresentações e ensaios do Ilu Oba de Min, cuja tradução livre é “mãos femininas que tocam para Xangô” entendi que eu estava diante de uma bateria formada apenas por mulheres, que me ofereceria a oportunidade de vivenciar mais alguns dos valores civilizatórios africanos, dos quais minha ancestralidade inspirava: a corporeidade, a musicalide e também axé.

Aprendi a tocar xequerê e continuo aprendendo a tocar djembé, desde que me encorajei a viver e conviver com este grupo.

Fundado em 2005, o bloco feminino Ilú Obá de Min nasceu em São Paulo em 2005 e, desde então, se apresenta como um dos principais expoentes da cultura negra e da divulgação das religiões de matriz africana, na capital paulista. Para além de mais um encontro também com o axé, desde o ano de 2006 o bloco feminino Ilú Obá de Min é uma intensa experiência de empoderamento das mulheres.

Ao promover expressões e manifestações culturais com foco na preservação do patrimônio imaterial e valorização das mulheres negras da história brasileira como Carolina Maria de Jesus, Elza Soares e Nega Duda, entre outras, o Ilu traz para as áreas urbanas o encanto das antigas tradições. Também no Ilu vivi a experiência de organizar e coordenar mesas formativas como parte de um projeto intitulado Ilu na Mesa, onde mulheres pesquisadoras, educadoras, religiosas, artistas, cantoras, entre outras, compartilham suas histórias de vida e formação.

Ao promover expressões e manifestações culturais com foco na preservação do patrimônio imaterial e valorização das mulheres negras da história brasileira como Carolina Maria de Jesus, Elza Soares e Nega Duda, entre outras, o Ilu traz para as áreas urbanas o encanto das antigas tradições. Também no Ilu vivi a experiência de organizar e coordenar mesas formativas como parte de um projeto intitulado Ilu na Mesa, onde mulheres pesquisadoras, educadoras, religiosas, artistas, cantoras, entre outras, compartilham suas histórias de vida e formação.

O Ilu Oba de Min tem como coordenação geral a arte-educadora e musicista Beth Beli, que há 20 anos desenvolve pesquisas sobre arte e cultura africanas e afro-brasileira.

Waldete Tristão.

This is a topic that’s close to my heart… Take

care! Exactly where are your contact details though?

vidabrasil@hotmail.com

articolo perfetto grazie

articolo perfetto grazie

Ótimo Conteúdo gostei muito. 481555294

I like a very useful article, I like our page. 876527429

This is very interesting 786711556

I really liked your site. Thanks for the information. 74921518

Great article, I liked it very much congratulations!! 45809952